老马全程参与了 8 月 6 日至 9 日在上海举办的 DIC 2025 系列会展活动。这场由中国光学光电子行业协会液晶分会主办的行业盛会网上配资官网,以 “AI・显示,再谋新篇” 为主题,汇聚了京东方、TCL 华星、维信诺、天马等全球显示巨头,以及材料、设备、终端等全产业链企业。

从论坛思想碰撞到展会技术巡礼,老马愈发清晰地感受到:AI 与显示技术的深度融合,正在重塑产业底层逻辑。

AI 驱动产业升维:大佬们的 “殊途与同归”

DIC FORUM 主论坛上,行业领军者的发言几乎都绕不开 “AI” 这个关键词,观点的碰撞与共识,悄然勾勒出产业未来的方向。

京东方董事长陈炎顺的致辞直指核心:“显示产业已进入‘AI+’驱动的全新时期,创新、协同、AI 融合将是三大核心动能。” 他提出的三点倡议 —— 坚持创新驱动、深化全球协同、强化 AI 融合,得到了现场多数嘉宾的呼应。尤其当他提到 “AI 让显示从硬件参数竞争转向场景智能服务” 时,台下响起的掌声,恰恰印证了这一判断引发的强烈共鸣。京东方 CEO 冯强则补充了具体路径:“我们正围绕 AI + 制造、AI + 产品、AI + 运营构建全链路智能体系,比如显示工业大模型让生产良率提升 15%,AI 缺陷管理系统检测准确率超 99%。”

TCL 华星 CEO 赵军的视角更聚焦终端变革,他提出AI技术正推动显示设备从单纯的信息界面进化为“人机共生”的智能入口。这一转变带来了三大核心趋势:一是功耗优化成为关键挑战,AI手机端侧模型功耗已达3-4W,倒逼显示技术革新;二是AIPC和AR眼镜催生新型显示需求,印刷OLED和Micro-LED微显技术在清晰度与轻薄度上取得突破;三是车载显示向场景化智能交互演进,PHUD技术将驾驶信息自然融入视野,1.1米天际屏配合自适应调光实现了座舱美学的数字化重构。赵军强调:“在AI变革的背景下,显示产业需平衡算力需求与功耗控制、显示性能与设备轻薄、技术创新与成本控制三对矛盾,以实现可持续发展。”

维信诺首席信息官周敬则分享了 AI 在制造端的落地案例:“我们的五智能体协同系统(MCP 协议)将 ESD 静电不良影响降低 60%,AI 质检算法让微米级缺陷检出率超 95%,20个智能体应用推动企业整体效率提升50%,品质提高40%,累计创效超6亿元。” 这些实践虽未在展台实体呈现,却让 “AI 赋能制造” 从抽象概念变成了可量化的实在成果。

天马微电子研发中心副总经理李雄平的 “屏即智能体” 理念同样引人深思:“AI 正在让显示设备从被动呈现转向主动交互,我们的 AI 辅助工具已能智能优化产品性能指标,研发周期缩短 30%。”

大佬们的观点虽各有侧重,但共识已然清晰:AI 不是可选工具,而是必答题;它不仅改变产品形态,更将重构研发、生产、应用的全链条。

技术突破:多元路径并行,创新不止于参数

走进 DIC EXPO 2025 展馆,最直观的感受是显示技术的 “百花齐放”。不再是单一技术路线的垄断,而是 LCD、OLED、Mini/Micro LED 等多元技术在不同场景下的精准突破。

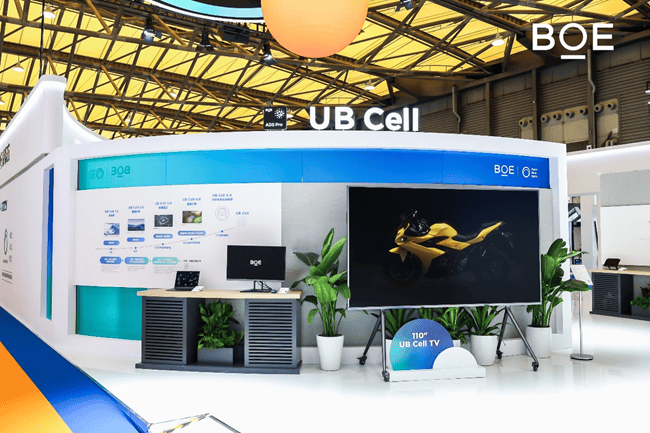

京东方的展台堪称 “技术集合体”:110 英寸 UB Cell 4.0 显示产品将镜面反射率压至 0.6%,强光环境下仍能保持无色偏的细腻画质;240Hz 高刷 LTPO OLED 屏支持 1Hz-240Hz 自适应刷新率,氧化物背板技术有效解决了传统 OLED 的残像问题;而直径 1.5 米的 α-MLED 球形屏,凭借 P2 点间距和 360 度全视角设计,彻底打破了显示设备的形态边界。

TCL 华星则聚焦 “场景化技术创新”:全球首款量产屏下摄像 OLED 笔电屏(应用于联想 YOGA Air X)实现 98% 屏占比,4K 分辨率与 120Hz 刷新率的组合,让笔记本进入 “无刘海” 时代;为小米 15 Pro 定制的分区分频 OLED 屏,通过多频分割技术将 IC 功耗降低 15%-20%,同时保证全频段低闪烁;更令人惊喜的是 0.05 英寸硅基 Micro LED 显示屏,5080PPI 的像素密度为 AR 眼镜提供了 “视网膜级” 视觉体验。

其他企业的突破同样亮眼:维信诺首发的高效率 pTSF 器件柔性 AMOLED 解决方案,功耗降低超 12%、寿命提升 15%,宽色域版本更是覆盖 94.5% DCI-P3 色域;全球首款 LTPS 20Hz 手机低刷解决方案,在静态场景下实现无闪烁显示,功耗降幅超 20%,且比 LTPO 技术节省两层 Mask,显著降低成本。

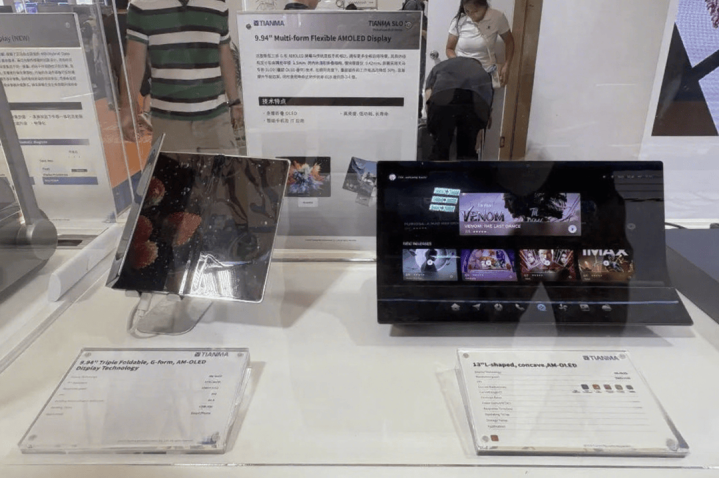

天马的三折 G 形 AMOLED 屏幕堪称 “工艺奇迹”,两处半径 2.5mm 的内水滴形折叠结构,配合 SLOD 叠层技术,让屏幕在相同亮度下功耗降低 50%,寿命达传统器件的 3-4 倍。

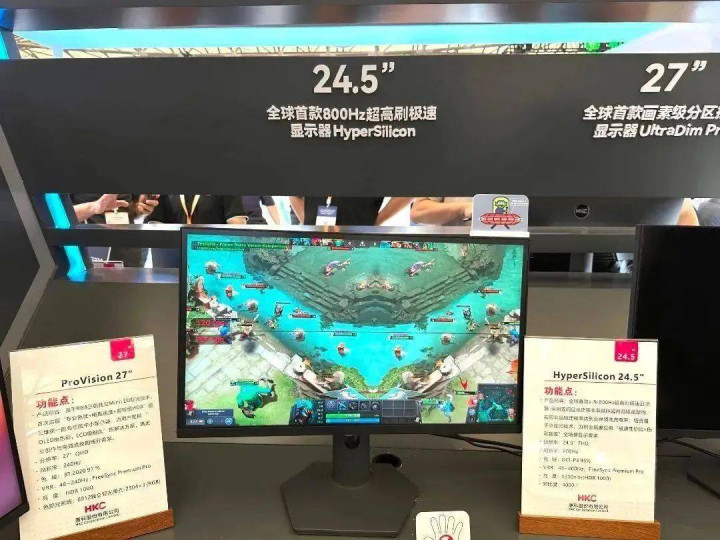

惠科则在高刷新率领域 “秀肌肉”:24.5 英寸 Hyper Silicon 显示器实现 800Hz 物理刷新率,搭配 1152 分区 Mini LED 背光,0.5ms GTG 响应速度让电竞玩家几乎感受不到拖影;116 英寸 ArtVision Pro 壁纸电视以 9.9mm 超薄设计和 1.8% 低反射率,重新定义了大尺寸显示的形态美学。

产业链共振,从 “单打独斗” 到 “价值共生”

显示产业的进步从来不是孤立的,DIC 2025 让老马深刻体会到 “产业链协同” 的分量。从上游材料到设备制造,每一个环节的创新都在为终端技术突破 “铺路”。

材料端的突破尤为关键:康宁与天马合作的双 13 英寸多曲率一体黑 OLED 显示屏,采用 ColdForm 冷弯技术实现 R800mm 至 R2160mm 曲率调节,STAR 技术盖板将模组反射率降至 0.5%;莱特光电自主研发的 Red Host 红光主体材料突破专利壁垒,已在头部企业实现量产,解决了 OLED 红光稳定性难题;世华科技的 OLED 支撑膜通过特殊结构设计,有效防止柔性屏卷曲,为折叠设备提供了可靠的物理支撑。

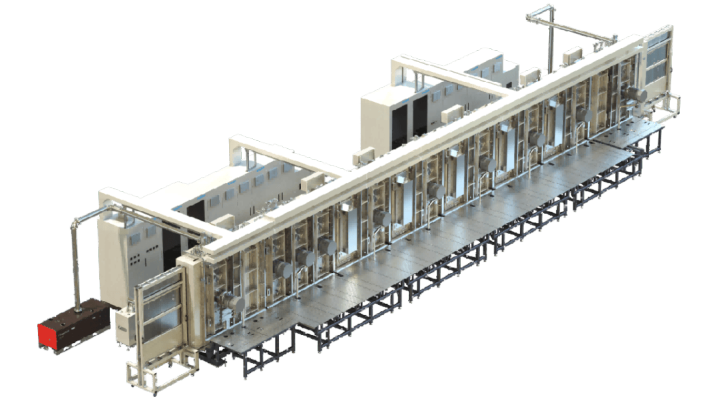

设备与制造环节的智能化升级同样亮眼:北方华创的磁控溅射镀膜设备,为 OLED 面板沉积高均匀度的 ITO 透明导电膜,保障了柔性屏的触控灵敏度;科韵激光的 CELL Repair 设备累计出货超 100 台,可精准修复 100 英寸以上面板的亮点不良,良率提升达 9%;精测电子的 AIVIS 工业级视觉检测工作站,通过 AI 算法实现微米级缺陷检测,为 Micro LED 量产扫清障碍。

这种协同在企业合作中体现得淋漓尽致:京东方 UB Cell 技术的突破,离不开与上游材料企业联合开发的低反散射膜;TCL 华星屏下摄像技术的商用化,是面板厂与终端品牌在光学设计、算法优化上深度协同的结果;维信诺将 OLED 生产中的 TEG 废料转化为文创周边,更是联合设计、环保企业实现 “工业耗材 - 文创产品” 的价值跃迁,传递出可持续发展的产业共识。

未来产业坐标:技术、场景与可持续发展

站在 DIC 2025 的时间节点,显示产业的未来轮廓逐渐清晰:

技术坐标上,AI 将成为核心驱动力,从生产制造到终端应用实现全链路赋能。京东方的 “AI+” 战略与 TCL 华星的 “AI for Display” 计划,代表了两种不同的实施方式,但都指向 “显示即智能体” 的终极目标。

场景坐标上,显示技术将深度融入智慧医疗、车载交互、文化展陈等垂直领域。京东方的医用显示器和 PHUD 智能座舱,TCL 华星的车载 UDIR 柔性 AMOLED 解决方案,均展现出场景化创新的巨大潜力。

可持续坐标上,绿色制造与循环经济成为行业共识。维信诺将 OLED 生产废料 TEG 转化为文创周边,天马以“零碳数智创造精彩视界”作为碳中和的美好愿景,这些实践正在改写产业的环境成本账本。

写在最后:

老马觉得DIC 2025 的真正价值,是让行业看清 ——AI 不是给显示技术 “锦上添花”,而是要 “重构基因”。

从陈炎顺的 “产业升维” 到赵军的 “场景变革,从京东方的全链条 AI 布局到维信诺的制造端智能实践,显示产业的竞争门槛已大幅提高:既需要单点技术突破的 “硬实力”,更需要 AI 整合资源、定义场景的 “软能力”。

未来已来,那些能将 AI 深度融入技术研发、生产制造、场景应用的企业,将在这场变革中占据先机。而这网上配资官网,或许就是 DIC 2025 留给行业最珍贵的启示。

申宝策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。